A coluna “Morte Sem Tabu”, do jornal Folha de S. Paulo iniciou a semana com uma novidade no seu quadro de colunista. Nesta terça-feira (8), a Advogada da União associada à ANAFE Cynthia Araújo inaugurou o espaço com o texto “Minha primeira morte”. A Advogada Pública Federal é doutora em Direito, autora do livro “Existe direito à esperança?”.

A coluna “Morte Sem Tabu”, do jornal Folha de S. Paulo iniciou a semana com uma novidade no seu quadro de colunista. Nesta terça-feira (8), a Advogada da União associada à ANAFE Cynthia Araújo inaugurou o espaço com o texto “Minha primeira morte”. A Advogada Pública Federal é doutora em Direito, autora do livro “Existe direito à esperança?”.

Leia aqui o texto o texto de apresentação da autora.

Confira o texto completo:

Minha primeira morte

Nunca tinha pensado sobre meu primeiro luto – até escrever este texto

Eu mesma atendi, acho que não tinha mais ninguém em casa.

– A Bruna morreu.

– É que é aniversário da minha irmã.

A festa ia começar dali a pouco.

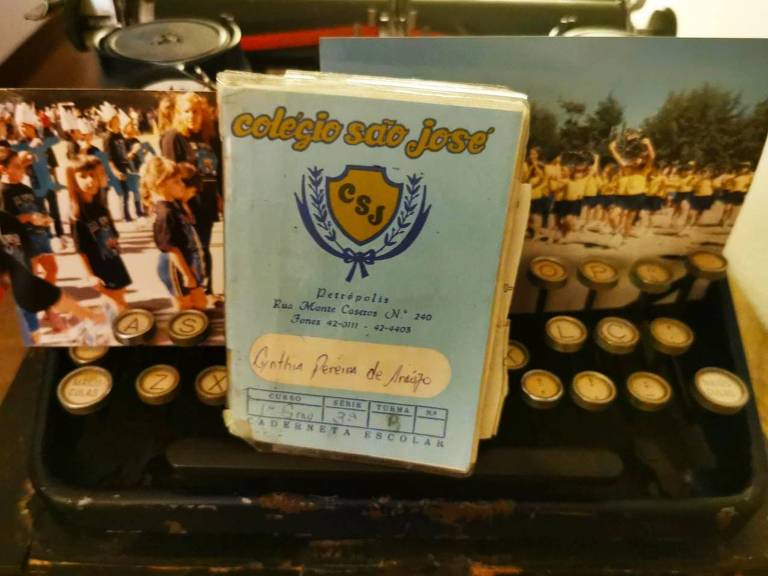

Demorei quase trinta anos para repassar esse diálogo na minha cabeça. Bárbara era minha melhor amiga no Colégio São José (em Minas Gerais). Eu estava usando um vestido preto que adorava e atendi o telefone na sala. Uma sala grande, que me traz muitas lembranças. Uma delas é de colocar o volume da televisão na última altura quando Whoopi Goldberg cantava com as demais freiras em Mudança de Hábito, porque achei aquilo tão maravilhoso que imaginei a vizinhança inteira cantando junto. Isso foi em 1992.

Tenho muitas fotos daquele dia de nascimento e de morte. Pareço sorridente e feliz.

Na verdade, a Bruna não foi minha primeira morte. Foi a vó Lourdinha. Segundo minha memória, eu fui a última pessoa a ver a vó Lourdinha com vida. Eu segurei a mão dela. Depois a Alaíde, que trabalhava lá em casa, foi me buscar de ônibus e me levou embora, a minha mãe tinha que ficar para as burocracias. Ela estava grávida, um barrigão de oito meses.

Minha vó morreu em casa e minha mãe teve muita dificuldade de aceitar que sua mãe tinha morrido fora de um hospital. Ela tinha medo de que tivessem enterrado a vovó viva, mas isso eu só soube uns anos atrás. Até então, só sabia que a morte da vó Lourdinha tinha abalado a minha mãe muito profundamente e não era só porque ela tinha perdido a mãe tão nova, com uma criança na barriga.

Apesar de ter muito significado para a minha vida, a verdade é que a vó Lourdinha não parece a minha primeira morte. Quando ela morreu, eu tinha quase cinco anos e pouco entendimento. E o mundo se comportou como se avós morressem mesmo. Velhos morrem, foi como entendi.

Mas não uma amiguinha da escola, aos onze anos. Ou dez. Não uma criança. Crianças não podem morrer.

Nenhuma criança. Muito menos trezentas.

Eu não sei bem o que se passou na minha cabeça na hora do telefonema, mas conhecendo o meu processamento de dados, que não mudou tanto assim desde então, devo ter imaginado que estava sendo convocada para os ritos fúnebres. Nunca tinha ido a um velório ou a um enterro, mas já tinha visto meus pais saírem para isso.

Eu sabia que ainda era muito criança para algo assim, mas se morria alguém da minha idade, então eu deveria ir, não é mesmo? Mas era aniversário da minha irmã. Dia 9 de dezembro então, porque nunca comemoramos aniversários fora da data lá em casa. Uma vez a minha festa de aniversário foi na hora do almoço, sexta-feira de carnaval, antes de ir para a escola, fantasiada de odalisca – a morte das fantasias do século passado provavelmente merece um texto só para elas.

É bem possível que eu tenha falado para a Bárbara que estava triste, lamentado de alguma forma infantil, mas só me lembro do “é que é aniversário da minha irmã”. Sei que contei do telefonema para minha mãe quando ela chegou em casa. Tinha ido buscar o bolo? Não me lembro do que ela disse, mas há mais de trinta anos sei que foi uma reação de muita dor. Tinha morrido a filha de alguém. Podia ter sido a filha dela.

Em algum momento eu ouvi que ela tinha morrido de leptospirose. Passei muito tempo com medo de molhar os pés na chuva. Talvez por isso eu goste tanto de galochas. Eu morava em Petrópolis e molhar os pés na chuva era quase como existir.

A Bruna era uma criança sorridente, de cabelos bem escuros. E muito doce, meiga. Nós estudávamos na mesma turma e pegávamos o ônibus do colégio juntas.

A irmã mais velha dela sempre se sentava no primeiro banco do ônibus, sozinha. Havia um certo respeito ao banco dela, mas uma vez eu cheguei primeiro e me sentei lá. O lugar não tem dono, pensei do alto dos meus oito anos, quem sabe sete. Então chegou um menino, que na minha memória é bem gordo e usa boné. Ele mandou eu sair pra irmã da Bruna sentar. Eu disse que não ia sair. Ela falou que não precisava, mas ele pegou a minha mochila, abriu e jogou todas as coisas na escada do ônibus. Eu me levantei e fui buscar, chorando muito. A irmã da Bruna sentou no banco e me colocou no colo dela. Eu me senti acolhida.

Eu também conhecia o pai da Bruna, se não estou enganada, porque ele trabalhava na escola. Acho que era ele sim. Uma vez, eu estava com as crianças mais velhas nos fundos do mesmo ônibus – uma parte muito grande da minha infância se passou nele. Estávamos cantando músicas que não podiam ser cantadas por crianças, gererê gererê LSD. Conferi agora no Google que essa música, de que nunca mais tinha me lembrado, existe mesmo. Também nunca soube o que é gererê.

Ele recolheu nossas carteirinhas azuis, com aqueles carimbos de “presente” e as notas das disciplinas. Disse que ia levar para a diretora. Eu estava muito confiante na hora da música, mas fiquei apavorada sem minha carteirinha. Pedi pra Bruna falar pro pai dela que eu não estava cantando não – era mentira e acho que me senti mal, porque eu nunca fui boa de mentir. Mas ele devolveu a minha carteirinha e eu fiquei aliviada.

Tenho fotos e vídeos com ela, lembro bem de algumas com uma blusinha amarela das olimpíadas.

Sei agora que o ano era 1990. Perguntei para minha mãe e ela disse que era só ver nas imagens até quando a Bruna aparecia. Até o ano em que saí do colégio.

Então eu tinha dez. Bruna tinha dez.

Não consegui entender naquele 9 de dezembro. Acho que só agora, escrevendo, entendo. Nós éramos próximas. Como é que podia morrer alguém da minha idade, da minha sala na escola, uma pessoa que eu via lá todo dia, no ônibus também, conhecia até a família?

Era melhor que fosse aniversário da minha irmã.

Acho que apenas hoje aceito o meu primeiro luto.

Quer compartilhar conosco suas vivências e histórias sobre luto? Escreva para mortesemtabu@gmail.com

Cynthia Pereira de Araújo é doutora em Direito pela PUC-Minas, com doutorado-sanduíche pela Universidade de Vechta/Alemanha (bolsista Capes-Daad). Escreveu a obra “Existe direito à esperança? Saúde no contexto do câncer e fim de vida”, com base em sua pesquisa de doutorado. É Advogada da União na Advocacia-Geral da União.